国内外多校区办学模式研究

多校区办学已经成为高等教育发展过程中较为常见的一类模式,在国内外均已普遍存在。多校区办学是一个十分复杂的系统工程,目前存在一些较为成功的案例,也伴随出现了大量难题。本研究围绕多校区大学的校区定位问题,通过对国内外经典案例的剖析,客观、系统的整理并分析部分典型高校的多校区功能定位、学院和学科布局以及建设多校区大学存在的难点,为我们认识多校区办学提供参考,服务我校未来建设和发展。

本研究的资料来源为发展规划处2011年赴浙江大学和赴四川大学、重庆大学、电子科技大学调研所获得的一手资料,以及在国内外网站上查询到的公开资料归纳总结而来的。需要强调的是,如果想更加深入的了解多校区的办学特点、校区定位、管理模式等,必须开展范围更加广泛的调研工作。

一、 多校区大学的定义及产生途径

多校区大学是相对于单一校区大学而言的,它是指具有一个独立法人地位,但至少有两个在地理位置上不相连校园组成的大学。多校区大学包含两种模式:一种是跨地区模式,从地理上看各校区跨地区分布,间隔距离较远,布局分散;另一类是相对集中模式,其特点是各校区虽不相连,但分布在同一个城市或地区,距离较近,相对比较集中。本文的主要研究对象是后者。

1、国内大学

我国多校区大学是在中国特殊的国情和时代背景下形成的,主要有两种产生方式。其一,是为克服原有的大学弊端,从上世纪八十年代开始,我国对高等院校结构布局和管理体制进行的大规模改革和调整,改革的指导思想是“共建、调整、合并、提高”,其中合并是本次调整最主要的方式,典型的案例包括北京大学、浙江大学、吉林大学等(见表一)。其二,是为了满足高等教育大众化带来的现实需要,一些高校通过新建、扩建的方式建立新的校区,以此来扩大学校的办学空间和容载率,尤其是一些老校区在市中心的大学,在郊区建立新校区就成为其事业发展的必然选择,典型案例如浙江大学的紫金港校区、南京大学的仙林校区、四川大学的江安校区等(见表二)。

表一 部分“985工程”大学合并案例

|

学校名称 |

合并时间 |

相关学校 |

|

北京大学 |

2000 |

北京大学、北京医科大学 |

|

清华大学 |

1999 |

清华大学、中央工艺美术学院 |

|

浙江大学 |

1998 |

浙江大学、杭州大学、浙江农业大学、浙江医科大学 |

|

四川大学 |

2000 |

四川大学、华西医科大学、成都科技大学 |

|

上海交通大学 |

1999、2005 |

上海交通大学、上海农学院、上海第二医科大学 |

|

吉林大学 |

2000 |

吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院、中国人民解放军军需大学 |

|

中山大学 |

2001 |

中山大学、中山医科大学 |

|

华中科技大学 |

2000 |

华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院 |

资料来源:依据相关资料整理

表二 部分“985工程”高校新建校区案例

|

学校名称 |

新建校区名称 |

开建时间 |

面积(亩) |

|

浙江大学 |

紫金港校区 |

2001年 |

5856 |

|

南京大学 |

仙林校区 |

2006年 |

3000 |

|

四川大学 |

江安校区 |

1999年 |

3641 |

|

重庆大学 |

虎溪校区 |

2004年 |

3670 |

|

中山大学 |

东校区 |

2003年 |

1697 |

|

北京理工大学 |

良乡校区 |

2002年 |

3000 |

|

北京航空航天大学 |

沙河校区 |

2007年 |

1458 |

资料来源:依据相关资料整理

同时需要说明的是,以上两种多校区大学的形成模式并不是孤立的,一些大学即实施了合并,又在周边建立起了新的校区,所以部分高校多校区的形成是以上两种途径的“混合体”,只是在时间上有先后,二者的目标是一致的。

2、国外大学

多校区大学在国外也是广泛存在的,但其定义及产生途径与我国的情况不尽相同。欧美国家以公立大学为主,广泛地建立了诸多大学系统,构成公立教育的主体。如美国的加州大学系统、威斯康星大学系统、密歇根大学系统、宾州州立大学系统等都是大学系统型的典型代表。此外,在办学空间受到限制而周边拓展无法开展的情况下,许多学校选择了多校区的发展方式。耶鲁大学于2007年新购买了原拜耳医疗中心作为其西校区,该校区占地136公顷(2040亩),据纽黑文主校区7英里(11公里,约12分钟车程),西校区还在规划建设之中。又如日本的东京大学、韩国的庆熙大学,都选择了建立新校区的方式拓展了办学空间。

二、多校区大学的校区布局类型及特点

多校区大学的校区布局模式是指在多校区大学中,各校区被赋予的不同功能定位,以及它们之间的关系模式。具体是指各校区的学院、学科、学生的分布方式,以及它们之间在教学、科研、管理活动中所呈现的关系模式。本文总结国内外多校区大学的校区布局类型,将其归纳为以下四种类型,即大学系统型、学科学院型、年级分区型和复合型。

1、大学系统型

大学系统型的多校区大学广泛地存在于欧美国家,并以公立大学为主,承担着公立高等教育的重要任务。大学系统型的多校区大学是指多个分校的集合体,总校由董事会负责管理,设总校校长及总校办公室等管理机构。各分校有自身的使命、学术或其它方面的规划、内部管理政策与程序及分校校长,在州政府的拨款体系中各自占据单独的账户,并以分校的名义开展对外交流,在大学排行榜上各分校独立排名。

美国的大学系统数量较大,已经成为其公立高等教育中最显著的组织形式,加州大学系统、威斯康辛大学系统、密歇根大学系统、宾州州立大学系统等都是大学系统型的典型代表,此外,还有加利福尼亚社区学院系统等针对社区学院的系统及休斯顿大学、纽约市立大学等地区性系统或市区系统。英国的伦敦大学和意大利的博洛尼亚大学等也是大学系统的代表。

|

案例一 加州大学

美国加州大学是有10个分校组成一个庞大大学系统,包括伯克利分校、洛杉矶分校、圣地亚哥分校、戴维斯分校、欧文分校、圣巴巴拉分校、里弗赛德分校、圣克鲁兹分校、旧金山分校、梅塞德分校。分校各自独立,各自掌握人财物权,设置众多学科专业,不同分校依照自己的办学特点和资源侧重点不同。学校管理模式上是采取了事业部型组织架构,组织机构包括总校评议会或董事会,分校校长、校务委员会,学院和系所四层架构。总校决策层采用委员会制度,且委员会成员组成多元化,运用“集中决策,分权管理”的管理方式,总校只把精力主要用在制定战略决策上,一些战术决策或日常管理由分校独自执行,这样既能保证学校高层不被日常事务所困扰,同时又能很好的调动下属各单位的积极性。 |

2、学科学院型

学科学院型是指多校区大学的校区布局以某些学院为基础,将某一个或某几个相近学科整体布局在一个校区,其他学科布局在另一个校区的模式。该模式主要是在高校合并的过程中形成的,由于每个校区原有的学科基础就各不相同,在合并之后,彼此的差异并没有打破,因此就形成了各学院分离的多校区模式。此外,有些新建校区为了促进相关学科的交叉融合而将一些相似、相近学科放在一个校区,将其他学科留在老校区,这一定程度上也形成了学院型的布局。

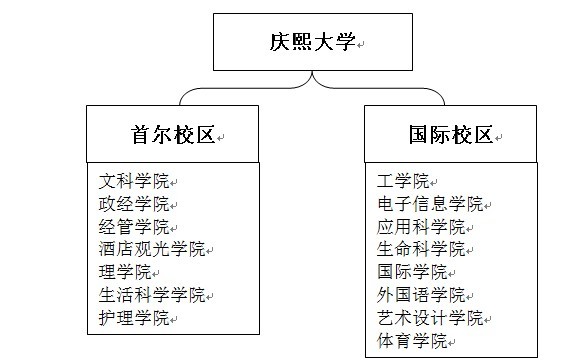

我国吉林大学为典型的学科学院型多校区模式,而韩国的庆熙大学是该模式国外大学的代表。

|

案例二 吉林大学

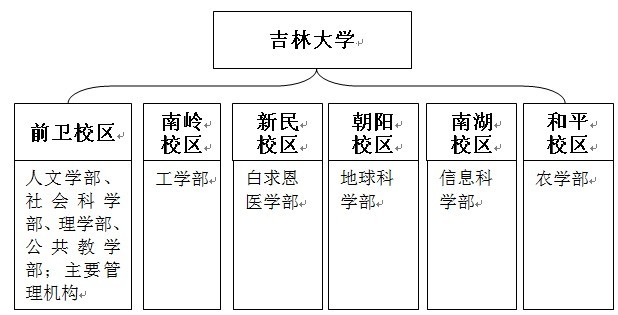

吉林大学是我国高校合并的典范之一,现有全日制学生68132人,其中博士生、硕士生25095人,本专科生41381人。2000年6月12日由原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建而成。2004年8月29日,原中国人民解放军军需大学并入吉林大学。合并后的新吉林大学有6个校区8个校园,分布在长春市的不同方位。6校区分别是前卫校区(原吉林大学)、南岭校区(原吉林工业大学)、新民校区(原白求恩医科大学)、朝阳校区(原长春科技大学)、南湖校区(原长春邮电学院)、和平校区(原解放军军需大学)。

|

|

案例三 庆熙大学

韩国庆熙大学是韩国顶尖的私立大学,以“文化世界创造”为教学目标,在韩国学、韩医学以及音乐、戏剧等方面表现出色。庆熙大学有两个校区:首尔校区和国际校区(水原)两个校区,车程约1.5小时,学校设校车方便交通。两个校区按照学科分配,各自设有不同的学院,各校区均注重文理交融,首尔校区更强调基础学科,国际校区强调国际交流及应用学科。首尔校区设有文科学院、政经学院、经管学院、酒店观光学院、理学院、生活科学学院、护理学院;国际校区设有工学院、电子信息学院、应用科学院、生命科学院、国际学院、外国语学院、艺术设计学院、体育学院。 |

另外,部分学校的分校区只有一个学院或少数几个学院,尤其是医学院、商学院等专业型学院。例如哈佛大学主校区在剑桥镇,医学院、牙医学院、公共卫生学院设在查尔斯河以南的波士顿地区,距离主校区约2.5英里(4公里)。又如密歇根大学安娜堡分校有北、中、南三个校区,中校区在安娜堡市中心,是主校区;北校区设有工学院、音乐学院和艺术建筑学院;南校区是运动场,不承担教学科研任务。北校区与中校区的间距为2英里(3公里)。

学科学院型模式作为多校区建设的重要渠道,多是在高校合并过程形成,各学院在本校区内有相对的独立性,能够切实根据本学科的需要合理安排自身建设步伐,从而有较强的积极性和创造性;其次,此种模式在原有高校的基础上形成,能够节省大量的校区建设投资,成本较低;第三,由于各校区都有自身完整的本、硕、博培养体系,有利于人才培养的连续性和完整性。然而其最大的不足正是源于其学院之间的分离,造成学科间沟通的障碍,不利于交叉学科和人才的培养。

3、年级区分型

年级区分模式是指一些多校区高校将不同的年级划分入不同的校区,各校区分别承担不同年级学生的教育教学工作。常见的有两种模式:按照本研分区,或者将本科低年级学生与其他学生分区。该种模式以不同年级或层次的学生为基础,把不同阶段、不同水平的学生安排在不同的校区进行培养,从而形成了如本科生校区、研究生校区等功能地位不同的校区布局。

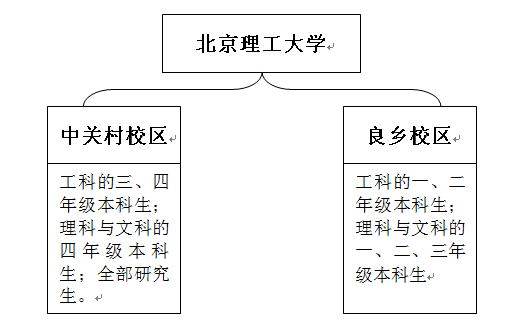

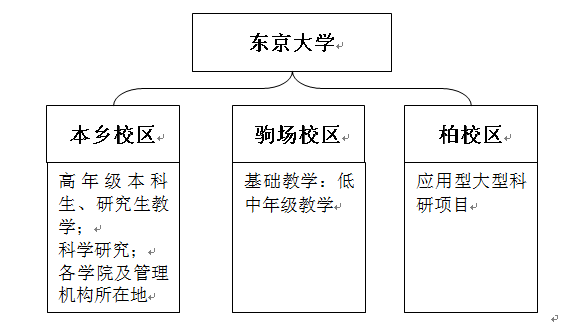

在我国,北京理工大学、北京航空航天大学均为此类模式;东京大学作为国外高校的典型代表,将不同年级的学生划分进入了不同校区开展教学。

|

案例四 北京理工大学

北京理工大学主要建有中关村校区和良乡校区,其中良乡校区是新校区。该校区位于北京市房山区良乡卫星城东,距中关村校区约35公里,与中关村校区一同构成学校的主校区。良乡校区位于北京西南六环路以内,占地面积202.97公顷(3000余亩),占学校总面积约70%(中关村校区1063亩,西山实验区251亩,秦皇岛分校28亩,良乡校区3000亩)。良乡校区是北京理工大学的有机组成部分,是校本部的积极扩张和有效扩展,与校本部是密不可分的一体。 |

|

案例五 东京大学

|

教育层级区分模式成功的将不同层次的学生和教育方法区分开来,可以使学校的培养更有针对性,促进有限资源的优化配置和高效利用;同时,由于培养本科生的新校区往往在郊区,可以为新生提供安静祥和的学习氛围和环境,提升他们的学术追求和爱好。但其最大的弊端就是将不同阶段的人才培养割裂开来,不利于人才的全面成长;此外新校区的投资很大,在目前国家限制贷款的政策下,建设进程奖受到了一定影响。

4、复合型

多校区布局的模式不仅只包括上文提到的学科学院型和年级分区型,还有更为情况多样且复杂的类型,本文将其概括为复合型。这类模式的显著特征是它是学科学院型和年级分区型的结合体,其原因是学校在形成一校多区的过程中,即有高校间的合并,又经历了新校区的建设,两种情况交汇构成了复合型模式。尽管表面复杂,但其本质仍是上述两种模式的混合体。

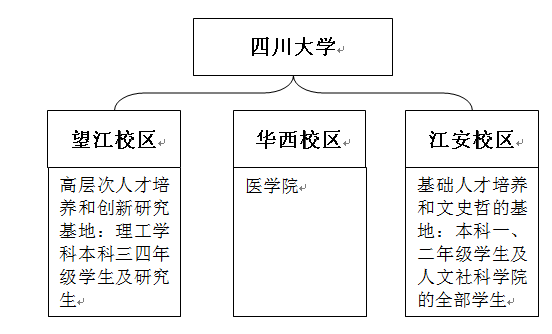

南京大学、上海交通大学(附录一)、中山大学(附录二)、浙江大学(附录三)的分校区建设相对较早,它们对于各校区的定位进行了大量的探索,各校区承载的功能也经历了多次的调整;四川大学与重庆大学(附录四)的分校区建设相对较晚,分校区的发展处于起步期,校区定位尚属暂时状态,未来还将进行较大幅度的调整。此类型国外的高校目前没有明确的案例。

|

案例六 南京大学

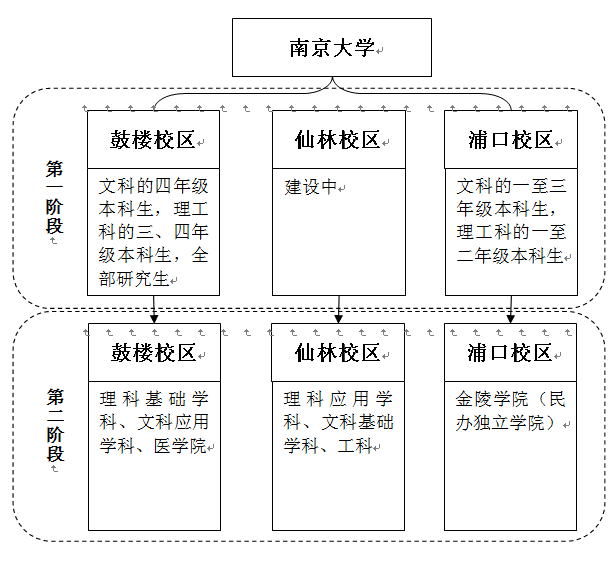

第一阶段: 1987年,经原国家教育委员会批准,南京大学开始征地建设浦口校区,1993年9月,浦口校区开始接纳第一届新生。 (1)多校区基本状况 这一阶段,南京大学拥有2个校区,一个是老校区鼓楼校区,面积726亩,位于南京市中心,一个是新校区浦口校区,面积2848亩,位于南京市浦口区(在长江北岸,属于南京较偏远地段)。 浦口校区与鼓楼校区相距18公里。 (2)多校区布局安排 这一阶段的多校区布局安排主要采取了按年级划分“横切”方案,本科生低年级安排在浦口校区,其他在鼓楼校区。 具体安排为:本科生文科的一至三年级,理工科的一至二年级学生在浦口校区,其余学生在鼓楼校区。 (3)结局 至2009年,浦口校区师生迁往仙林校区,浦口校区完成历史使命,成为金陵学院(民办独立学院)。 第二阶段: 2006年11月25日仙林校区举行正式开工典礼,2009年仙林校区正式启用,6000多名学生从浦口校区迁往新建的仙林校区。 (1)多校区基本状况 这一阶段,南京大学拥有3个校区,一个是老校区鼓楼校区,面积726亩,位于南京市中心,一个是仙林校区,面积3000亩,位于南京市栖霞区,在南京东部仙林大学城,一个是浦口校区,面积2848亩,位于南京市浦口区(已作为民办独立学院金陵学院校区)。 仙林校区与鼓楼校区相距18公里,南京地铁2号线在栖霞仙林设有“南京大学站”,通过地铁2号线可以直达鼓楼校区(市中心)。 目前的信息显示,2012年,南大110周年校庆将在仙林举行,届时,仙林校区将正式成为南京大学主校区。 (2)多校区布局安排 据南京大学党委书记洪银兴介绍,仙林校区与鼓楼校区将采取“纵切”方案进行分工,具体为: 理科基础学科、文科应用学科和医学院在鼓楼校区;理科应用学科、文科基础学科及工科在仙林校区。 (3)更多信息 仙林校区建设标准很高,是南京大学一个多世纪以来投资规模最大和基本建设最多的新校区,立足创建世界一流大学需要,各项指标均领先于国内其他高校。 仙林校区国际化特色鲜明,已有多所中外合作教学与研究机构落户,包括:与美国纽约州立大学合办的南京纽约学院,与加拿大滑铁卢大学合办的中加学院,与英国南安普敦大学共建的“南京大学――南安普敦大学联合中心”,与美国、法国、德国有关高校或科研机构合建的“南京大学公共卫生与健康医学合作研究中心”,与法国巴黎第十二大学合建的“中法城市与区域科学研究中心”,与德国哥廷根大学合办的“中德法学研究所”,与法国航天局等合作的“中法合作太阳爆发探测小卫星”等项目。

|

|

案例七 四川大学

四川大学是四川省的两所“川大学是高校之一,是原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过1994年和2000年两次合并而成。目前有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积243万平方米。四川大学通过合并华西医科大学使自己成为多校区大学,并拥有了学院式模式的特点,华西医科大学虽然并入川大,但是其自身的专业特点和自主性更加明显。江安校区作为新校区于1999年下半年开工建设,该校区总占地3641亩,占学校总面积的52%。 |

三、多校区大学发展存在的难题

多校区的建设为高校的发展注入了新的活力,但是由于发展还不成熟,其中也存在着诸多难点与问题。

(一)校区定位问题

多校区的建设是一个重大的战略举措,是学校发展的关键性步骤之一,因此在建设之前需要详细的战略规划和部署,特别是对各校区的定位以及相互关系进行比较明确的定位。要从战略角度思考各校区的功能是教学为主,还是科研为主;是以本科教学为主,还是以研究生教学为主;校区之间是主辅型关系,还是其他关系等都应该有较为明确、可行的实施方案和规划,以免盲目建设,无法达到预期效果。此外,还应该研究校区与所在地周围环境的关系,不同的地区都有属于自己的历史特性、文化传统、自然环境等,因此不同地点可能对校区的建设和发展有不同的要求,应该因地制宜,实现校区建设与所在环境的相得益彰,在各方面实现良好的功能定位。

(二)学科布局问题

完善学科布局是多校区建设的重要目的之一,特别是随着中国高等教育的发展,越来越多的学校开始追求完整的学科布局,以实现文理渗透、理工结合的综合型大学建设目标。在此目标下就需要充分考虑学科布局的问题。首先是学科布局的广度问题,是要各门类全覆盖,还是有选择的重点发展基础关键学科?其次是学科的校区布局问题,新校区布局哪些学科,老校区布局哪些科学?是要文理科分开布局,还是交融布局?此外,还需要考虑学科布局的深度问题,需要综合考虑发展哪些专业和深层学科,这些问题都不容忽视,需要有较完善的规划安排。

(三)资源浪费问题

在多校区模式下,由于各校区规模增大,复杂性变强,距离变远,其结果也有明显的资源浪费问题。首先,管理成本的增加,特别是对子校区数量较多,距离较远的大学来说,多校区不仅意味着基础设施投入的增加、行政人员的增多,更意味着管理难度的增大,因此为了实现有效的管理就需要增加更多的人力、财力、智力的投入。其次,空间的浪费问题,从上面的案例中可以发现,多校区大学往往占地面积巨大,但利用率不一定很高,存在着空间的有效利用问题。第三,教学资源的浪费,由于需要在不同的校区建设图书馆、健身场所、教学设施等必备的公共设施,会导致投资的重复和浪费,特别是对于校区分散、距离较远的大学,彼此沟通、联系不便,造成各校区的公共设施利用率较低,不能充分发挥设各种设施的效用。

(四)文化传承问题

一所大学一旦形成了自己的文化内涵和精神传统,并被师生认可和传承,就可以说是一所有灵魂大学。多校区大学更需要一个灵魂来凝聚彼此,但是由于各校区比较分散,或是通过合并形成等原因,彼此互动较少,了解不够,无法形成较强的凝聚力;或是不同年级之间的联系不够密切,同一学科内部无法形成有效的文化传承。因此在进行多校区建设和管理之前,就需要在设施、组织管理、文化氛围上统筹安排,使各校区比较一致和统一,从而促进各校区之间的互动、融合,最终完成各校区在人员、管理、师资、文化上的整合。

附录一:

案例八 上海交通大学

上海交大多校区的形成既有通过征地建设新校区,也有通过合并其他高校形成多校区。上海交大的老校区是徐汇校区,1985年开始征地新建面积庞大的闵行校区,1999年和2000年分别合并了上海农学院、上海第二医科大学,形成七宝校区和卢湾校区,另有面积较小的法华校区。

(1)多校区基本状况

上海交大主要有5个校区:闵行校区、徐汇校区、法华校区、七宝校区、卢湾校区。

闵行校区位于上海市闵行区东川路(位置相对偏远),面积约5000亩,是上海交大最大的校区,闵行校区1985年开始建设,1987年投入使用,原面积只有现在面积的三分之一,后逐渐扩大,到2006年扩大完成,达到现有面积。

徐汇校区是上海交大的原有主校区,也是承载老交大历史的校区,位于上海市徐汇区,属于上海市较为中心的地段,面积355亩。

七宝校区原为上海农学院校园,1999年上海农学院并入上海交大,该校园成为上海交大七宝校区。七宝校区位于上海市闵行区七宝镇,面积328亩。

卢湾校区原为上海第二医科大学校园,2000年上海第二医科大学并入上海交大,该校园成为上海交大卢湾校区。卢湾校区位于上海市黄浦区(原卢湾区辖境),面积约150亩。

法华校区位于上海市徐汇区法华镇路,面积约30亩。

(2)多校区布局安排

闵行校区:绝大部分本科生在闵行校区,大部分学院在闵行校区。

徐汇校区:部分文科类、理科类研究生,以及几个学院的大四本科生在徐汇校区,国际与公共事务学院、上海高级金融学院、国际教育学院(外国留学生)在徐汇校区。

七宝校区、卢湾校区、法华校区三个校区分别安排一个单独的学院:

七宝校区为上海交大技术学院;

卢湾校区为上海交大医学院;

法华校区为上海交大安泰经济与管理学院。

附录二:

案例九 中山大学

中山大学多校区的形成过程既有通过征地建设新校区,也有通过合并其他高校形成多校区。中山大学的老校区是广州南校区,2002开始建设位于广州大学城的广州东校区,2001年合并中山医科大学,形成广州北校区,1999年开始建设珠海校区。

1、多校区基本状况

中山大学拥有4个校区:广州南校区、广州北校区、广州东校区、珠海校区。

广州南校区是中山大学的原有主校区,也是承载中山大学历史的老校区,位于广州市海珠区,面积1755亩。

广州北校区原为中山医科大学校园,2001年中山医科大学并入中山大学,该校园成为中山大学广州北校区。广州北校区位于广州市越秀区,面积585亩。

广州东校区位于广州市番禺区广州大学城,面积约1700亩。2002年广州大学城开始建设,2004年中山大学成为首批入驻大学。

珠海校区位于珠海市唐家湾,面积约5200亩。珠海校区1999年开始建设,2000年建成开学。

东校区与南校区之间有校车,车程大约30分钟;北校区与南校区距离较近,直线距离约3公里;珠海校区距离广州南校区约120公里,车程大约2小时。

2、多校区布局安排

广州南校区:除分布在其他3个校区的学院外,其他学院都在南校区,大部分研究生的培养在南校区。

广州北校区:中山大学的医科教学单位主要集中在北校区。现有5个学院,包括中山医学院、公共卫生学院、光华口腔医学院、护理学院、药学院等。

广州东校区:一方面,东校区的专业设置以新建的工科和传播设计学科为主,突出软件与信息技术、材料与能源技术、生物工程技术、工业设计及其他交叉学科与新兴学科,目前进驻学院系17个。另一方面,大部分院系本科四年都安排在东校区就读。

珠海校区:旅游学院、翻译学院、国际商学院、海洋学院等实体学院整建制地落户在珠海校区。

附录三:

案例十 浙江大学

浙江大学是我国知名高校中合并高校及多校区建设与管理的典型案例。浙江大学现有五个校区:紫金港校区、玉泉校区、西溪校区、华家池校区、之江校区,其在高校合并和多校区管理方面积累了大量的实践经验。

1、多校区发展历程

1998年同根同源的原浙江大学、原杭州大学、原浙江农业大学、原浙江医科大学合并形成新浙江大学,有五个校区:玉泉校区(原浙江大学)、之江校区(原浙江大学之江校区)、华家池校区(原浙江农业大学)、西溪校区(原杭州大学)、湖滨校区(原浙江医科大学)。

2000年浙江大学决定在杭州城西部塘北地块兴建紫金港校区,2001年正式开工建设,2002年迎接第一批学子入住。2006年,医学部从原湖滨校区搬迁至紫金港校区,随后湖滨校区出让。2010年8月开始,农业生命环境学部从华家池校区整体搬迁至紫金港校区。

2、多校区现状

紫金港校区一期占地3192亩(二期已完成征地2500亩),将建成为浙江大学“主校区”。目前是现浙江大学党政机关办公所在地,有医学部、农业生命环境学部及外语学院、管理学院等,同时承担浙江大学本科生一、二年级全部学生的培养工作。

玉泉校区占地1700多亩,有理工院系和少量社科院系约10个设在该校区,未来拟承担工科高年级本科生及研究生培养。

华家池校区占地1484亩,原为农业生命环境学部所在地,未来拟承担继续教育、医学高年级本科生及研究生实习和培养。

西溪校区占地684亩,现为人文学院和教育学院所在地。

之江校区占地650亩,现为光华法学院所在地。

湖滨校区,占地144亩,已出让。

附录四:

案例十一 重庆大学

重庆大学现有4个校区,分别为A、B、C和虎溪校区。各校区面积加总共计5700亩,其中虎溪校区是2004年底开工建设的新校区,其规划用地3670亩,占总面积的64%,包括2628亩教学用地,1042亩教职工住宅用地和发展用地。虎溪校区选址在重庆市沙坪坝区虎溪镇,举例老校区约20公里,车程30分钟。

随着各校区发展不断调整功能定位,重庆大学主要采取条块结合的方式进行校区布局。目前,A校区为工学部,B校区为建筑学部,C校区为继续教育相关学院,虎溪校区主要承担学校全部学院本科一、二年级学生的教学、教育任务,远期规划成为高水平、特色鲜明的以本科教育为主的现代化校区。此外,部分学院如外国语学院、艺术学院、文学与新闻传播学院、软件学院、数学与统计学院和物理学院等已整体搬迁至虎溪校区,这些学院的全部学生均在虎溪校区学习与生活。远期,信息科学学院也可能整体搬迁至虎溪校区;而工学和建筑学的二年级学生可能因为房屋问题搬回老校区。

[①] 朱玉山. 我国多校区大学校区布局模式研究[J] .辽宁教育研究,2008(1).